Mobile

browsing

2023-04-27 11:06

——开局之年看寿光

强国必先强农。习近平总书记强调:“建设农业强国,基本要求是实现农业现代化。”

行走在山东寿光,进大棚、问菜农、访市场,感受到农业现代化的蓬勃脉动。

凌晨3点,孙家集街道范于村菜农李金涛戴起头灯,钻进大棚。棚里,智慧温控机、智能喷灌机等装备一应俱全,一畦畦苦瓜青绿新鲜。李金涛采摘动作麻利,苦瓜纷纷入筐,“这个时间,鲜度最好,能赶上批发市场的早班车。”

凌晨4点,新天地果蔬专业合作社批发市场里车来车往。蔬菜经销商王敏利打开手机,核对产地、生产信息,打包、装车,一车车红红的甜椒即将发往广州,“品牌菜不愁卖,一天能走150多吨。”

这里是“中国蔬菜之乡”,平均每分钟1.7万多公斤蔬菜销往各地。这个“菜篮子”,不仅“买全国、卖全国”,更发展成近千亿元级的蔬菜产业集群。

2013年11月28日,习近平总书记在山东考察工作时指出:“我国国情决定了发展现代农业必须走中国特色农业现代化道路。这是一件根本性的大事。”

牢记嘱托,这个曾经让冬暖式蔬菜大棚走向全国的地方,向着农业现代化目标勇毅前行。立足实际、再造优势,寿光挑起蔬菜全产业链“金扁担”,探索既有农业现代化共同特征,又基于中国特色的道路。

农业现代化,种子是基础。一粒粒国产种子扎根,供给保障能力提升。

走进田柳镇后疃村菜农王爱民的大棚,红彤彤的番茄挂满秧藤,尝一口,沙甜多汁。“种子是蔬菜生产的关键。”王爱民深有体会,“10多年前,市面上大都是‘洋种子’,价格贵不说,还常被人‘拿一手’。现在的‘宝禄364’是寿光品种,产量稳,种得踏实。”

三木种苗有限公司董事长刘树森说:“为了攻克种子难题,我们常年扎在试验田里,年复一年,成功育出‘宝禄’系列品种,农民每亩种苗成本从1000元降到240元。”

一粒良种背后,是现代化的种业体系。攻坚、突围,寿光搭建重量级创新平台,建成山东省最大的蔬菜种质资源库,院士、专家、企业、农户握指成拳,产学研结合、育繁推一体,拥有自主知识产权的蔬菜品种达178个,国产蔬菜种子在寿光市场的占有率从54%提高到70%以上。

攥牢中国种子,寿光蔬菜种植面积稳定在60万亩,年产量450万吨。

农业现代化,科技是动力。一座座大棚的迭代,彰显科技装备能力。

“大棚装‘大脑’,种地有准头,咱们有赚头。”孙家集街道三元朱村村民王聪说,“从当年的小土棚,到下挖式卷帘棚,再到现在的智能‘云棚’,浇水、卷帘、放风,点点手机就能搞定。”王聪细算“节本账”:人工成本减少20%,水肥能少一半,一座棚一年挣20万元不成问题。

寿光市农业农村局局长王立新说,如今寿光蔬菜大棚已发展到第七代,物联网应用率达到80%以上,节地、节水、节肥,更多菜农从会种地变成“慧”种地。

农业现代化,关键在改革。一个个新型主体的壮大,激发现代经营体系活力。

谁来种地?怎么种地?钱从哪来?

洛城街道东斟灌村,640座大棚鳞次栉比。人均两亩多地的村庄,彩椒年产值超过1.5亿元,去年人均收入4.3万元。村党支部书记李新生一一道来:

村里成立斟都果菜专业合作社,懂技术的“土专家”、有想法的年轻人成为主力军;

党支部领办土地股份合作社,村民土地集中入股,统一流转,发展适度规模经营;

村资金互助合作社对接农商银行等金融机构,给建棚户发放最高50万元的信用贷款;

…………

改革解难题。在寿光,3005家农民专业合作社、2213个家庭农场、135家农业龙头企业,把众多小农户“黏”在现代蔬菜产业链上,不断提升组织化、现代化水平。

农业现代化,产业是支撑。一条条拉长的链条,锻造强大产业韧性。

自动生产线转动,切片、注馅、油炸……茄子变身茄盒,寿光蔬菜产业控股集团有限公司车间里一派繁忙。公司副总经理王月娟说:“瞄准新市场,发力预制菜,我们全力做好‘一桌菜’。”

车间连田间。27公里外的蔬菜基地,热火朝天。纪台镇孟家村村民孟波干得起劲:“茄子应季,一天能摘5000多斤,有了订单,销售不愁。”

厚植原料优势,激活加工优势,寿光预制菜产业规模近250亿元。“延链、补链、强链,打造现代蔬菜产业体系,让更多生产基地发挥更大优势。”寿光市发展和改革局局长温海涛说。

农业现代化,标准化是标志。一套套标准体系,凸显产业竞争能力。

“过去种菜按亩管,现在要数叶子、算日子。”种了20多年西红柿的于家村村民高象鹏说,“咱照着标准干,西红柿含糖量提升一倍,价格也涨了。”从凭经验到靠标准,全村的菜农纷纷加入标准化园区。

全国蔬菜质量标准中心主任付乐启说:“我们集成2369条蔬菜产业链相关标准,编制完成了37种蔬菜的54项生产技术规程。”

标准化保障“舌尖上的安全”,一张农产品质量安全监测网覆盖全市,寿光蔬菜抽检年合格率稳定在99.6%以上。标准化擦亮“金招牌”,“寿光蔬菜”区域公用品牌叫响海内外。

寿光经验被多地借鉴。寿光市农业农村局蔬菜产业发展中心副主任张林林介绍,在河北雄安新区城子村,新建的高标准大棚里刚种下新品种西红柿;在重庆市开州区莲池村,25座大棚正陆续投产……一粒粒农业现代化的“种子”破土而出,越来越多的农民挑起了“金扁担”。

山东寿光全链条提升蔬菜产业竞争力

蔬菜之乡上扬产业“微笑曲线”

第二十四届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会4月20日拉开帷幕。尝七色西红柿,看长在空中的红薯,赏比人还高的丝瓜……人们走进展馆,感受蔬菜市场的新变化。新品种、新技术再次聚集寿光。

寿光菜博会现场一角。付冰川摄

山东寿光,中国蔬菜之乡。

行走在弥河两岸,15.7万座大棚鳞次栉比,蔚为壮观。30多年前,冬暖式蔬菜大棚从这里推向全国,改变了北方冬季难以吃到新鲜蔬菜的历史。今天,这里的蔬菜“买全国、卖全国”,从东北黑土地到南方海岛,全国各地的大棚中,不少都有“寿光元素”。

习近平总书记强调,“保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事”“设施农业大有可为”。

新征程,新使命。

寿光重新审视产业发展方向:根据经济学“微笑曲线”理论,产业链前端的研发和后端的营销,附加值高、门槛高,中间的生产环节往往处于价值链低端。靠拼资源不可持续,出路在于科技创新,做强产前、产后,抢占产业制高点。

锚定农业现代化,寿光蔬菜产业发展路径明晰:咬定创新,做强两端,提升中间,再造新优势,从“一粒良种”到“一桌好菜”,一条上扬的产业“微笑曲线”,令蔬菜产业不断增强竞争力,发展成近千亿元级产业集群。

发力前端:攥牢中国种子,强化标准引领,拎稳“菜篮子”

习近平总书记强调,“农业现代化,种子是基础,必须把民族种业搞上去”。

走进寿光市丹河设施蔬菜标准化生产示范园展厅,仿佛置身蔬菜“奇妙世界”:苹果苦瓜、水果彩椒、香蕉西葫芦,光是番茄就有红、黄、绿、白、紫等10多个颜色。“在这里,小番茄就有200多个新品种,大多是我们自主知识产权产品。攥牢中国种子,才有主动权。”寿光蔬菜种业集团董事长刘欣庆说。

长期依赖进口种子,寿光蔬菜一度遭遇“瓶颈”。“10多年前,进口种子占了约七成市场份额。像番茄进口种子,平均每亩成本要800—1000元,是国内种子的3到5倍。”刘欣庆坦言。

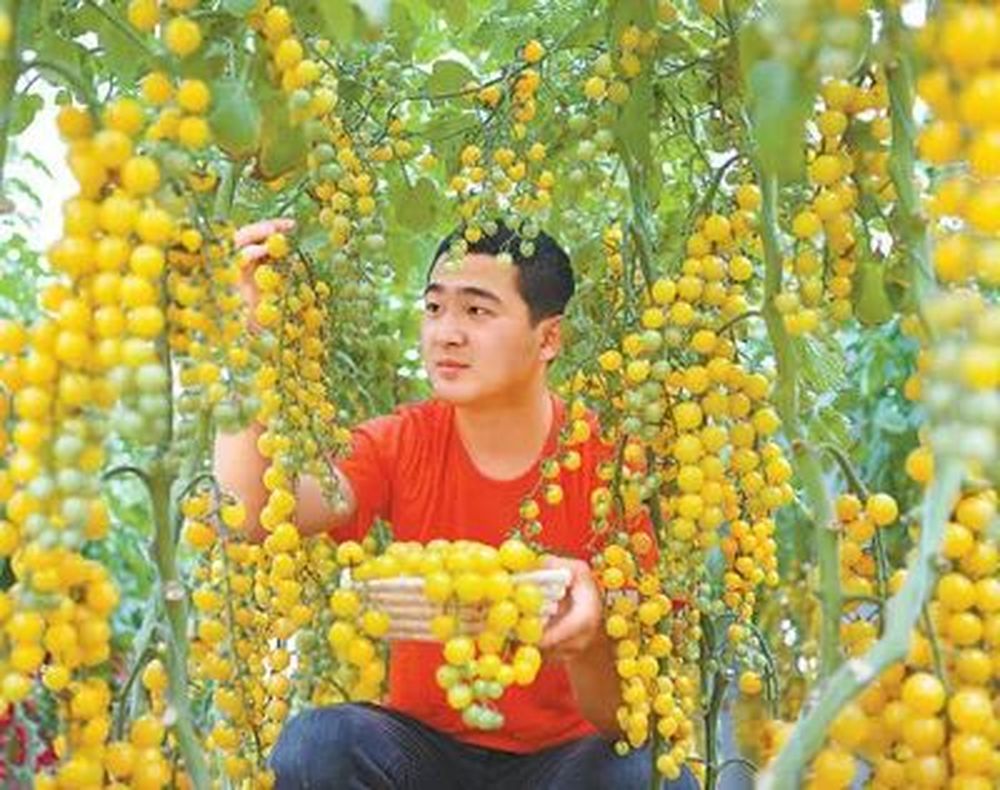

寿光古城街道大棚西红柿喜获丰收。付冰川摄

突出重围!“打赢种业翻身仗,我们从来没有动摇过。”寿光市委书记赵绪春说。寿光打响“种子工程攻坚行动”,以建设潍坊国家农综区寿光蔬菜种业创新示范区为契机,12家种业“国字号”研发平台落户,15家本土育种企业日益壮大,打造全省最大的蔬菜种质资源保护中心。产学研拧成一股绳,立志攻克“卡脖子”难题。

一批批专家聚集寿光。“这里是蔬菜产业的风向标,寿光农民的需求,是我们种业科研的方向之一。”中国农科院蔬菜花卉所黄瓜课题组副研究员苗晗2019年来到寿光,目前课题组已有9个黄瓜新品种申请了品种权及品种登记。

实验室在田间,科研紧连市场。“每年我都拿出两垄地,试种五六个新品种,哪个好,来年就种哪个。”古城街道西范村菜农范庆军说,“像今年我选的小番茄品种,坐果实、卖相好,糖度能到13,而且价格比进口的便宜一半。”

创新要素不断积聚。十年攻坚,寿光自主研发的蔬菜品种达178个,国产种子市场占有率提升到70%以上,越来越多的寿光蔬菜“装”上了优质“中国芯”。到2025年,寿光自主研发蔬菜品种将达200个以上、突破性品种达10个以上。

良种还需配良法。

什么技术适用?有哪些操作规范?在市场上摸爬滚打的寿光人意识到:“谁制定标准,谁就拥有话语权。”

今年3月,《农产品产地冷链物流服务规范》国家标准发布,参与这项标准制定的,就有坐落在寿光的全国蔬菜质量标准中心。

“中心成立5年来,集成2369条蔬菜产业链相关标准,形成十四大类、182个品类的蔬菜标准数据库,编制完成了37种蔬菜的54项生产技术规程,6项全产业链行业标准获农业农村部发布实施,填补了国内空白,一个个寿光标准上升为国家标准。”全国蔬菜质量标准中心主任付乐启介绍。

走进稻田镇崔岭西村众旺果蔬专业合作社,展厅墙上8个大字格外醒目:“品质蔬菜一路向北”。

“有了标准,就有了质量保证。”合作社理事长崔玉禄介绍,在全国蔬菜质量标准中心指导下,他们制定了番茄生产技术规程。“按照标准种的‘崔西一品’西红柿,销路好,价钱也好。”崔玉禄话语中透着自豪。

“种菜标准化,农民得实惠。”村民崔江元掏出手机,打开智慧农业APP,给记者演示:“提前设定施肥量、给水量、温度等数据,物联网可以全方位监测,遇到问题会自动报警。以前靠经验种菜,现在照着标准干,种出来的菜卖得更俏。”

在寿光,已有80%以上的农户开展标准化蔬菜生产。

“以前我们输出产品和技术,现在更看重输出标准和体系。”寿光市副市长鞠洪刚介绍,遍布全国的8000多名寿光技术人员,已向26个省份提供了大棚蔬菜集成解决方案。

攥牢中国种子,强化标准引领,寿光蔬菜锚定目标、行稳致远。

提升中间:培育经营主体,提升组织化水平,种好“菜棚子”

良种、良法如何落户田间,背后连着“谁来种地、怎么种地”这道必答题。

习近平总书记强调:“立足小农数量众多的基本农情,以家庭经营为基础,坚持统分结合,广泛开展面向小农的社会化服务,积极培育新型农业经营主体,形成中国特色的农业适度规模经营。”

古城街道前疃村,1400多口人,2000多亩地,典型的人多地少。“我们村是寿光最早种植番茄的村子之一,种了20多年,老大棚、老办法,番茄产量上不去。曾经最让大伙儿揪心的是地头价,商贩说啥价就是啥价。”村党支部书记殷凤海坦言。

村民们意识到,种大棚必须换个种法。

种什么、谁来种?村里“土专家”不少,“棚二代”跃跃欲试,村里因势利导,改变一家一户单打独斗的局面,成立旺民蔬菜专业合作社联社,村社互动、协同发展。

带动老棚升级。2016年,合作社流转土地,规划100亩的农业园区,建起10座150米长的高标准大棚,新大棚年均收入超20万元,村民掀起大棚换代潮。

合作社带着农民干,帮着农民赚。合作社实行统一生产、质量检测、市场对接,与商超建立长期合作,日销量超过1.5万斤。“有资金支持,又不愁销路,我辞掉超市工作,借了20多万元,干起大棚。如今每座大棚两季能收25万元。”村民杨晓丽说。

如今,70后、80后、90后成了种大棚的主力军。殷凤海说:“‘棚二代’有知识有思路,‘棚一代’有经验懂技术,两者互补,让蔬菜产业不断发展壮大。”去年,全村蔬菜交易额达1亿元,带动村集体增收30多万元。

家庭农场是另一种模式。

走进孙家集街道瑞航家庭农场,运输车一辆接着一辆,通过冷链物流,这里的鲜菜将直销上海、辽宁等地大型商超。

“一个大棚年收入超40万元。”农场负责人郑景渠算起账,农场还建起了苦瓜片、苦瓜茶深加工生产线,打通产加销,去年利润460余万元。

别看瑞航只是个家庭农场,高科技元素却随处可见。11个高标准智能化温室大棚里,智能数控设备一应俱全。在农场工作的员工王国伟说:“生产效率和蔬菜品质都大幅提高,管理起来也省劲。”

“瑞航家庭农场探索了‘互联网管理+家庭农场+高素质农民’的组织模式,带动200多位农户种植茄子、苦瓜。”孙家集街道党工委书记李晓东说。

着力机制创新,提升组织化、科技化水平,寿光蔬菜产业的现代经营体系初步成形。

——壮大产业龙头,塑造先进技术“领跑者”。

在寿光市现代农业高新技术试验示范基地,占地120亩的“寿光型智能玻璃温室”引人注目。“这儿的信息化、智能化水平在国际上都领先。”寿光市农业农村局高级农艺师李光聚如数家珍:温室使用了120多项专利技术,配置了精准水肥、潮汐灌溉、智慧气象等先进装备,20多台作业机器人各司其职,全程智慧生产管理,能耗降低50%以上,大大提升了生产效率。

示范带动,打通农技推广“最后一公里”,一项项新技术新装备走出展示区、试验田,走进农户大棚,让种菜更高效。

临近中午,前疃村农民殷玉龙来到棚内,按下水肥一体机按钮,1个小时就浇完了1个大棚,“不仅省力,还可以节水节肥40%左右,一年一个棚可以省出两三千块钱。以前同样浇个大棚,我们夫妻俩需要干3个钟头。”

——提升新型经营主体,壮大标准化“生产者”。

“全市蔬菜大棚智能化装备普及率、物联网应用率、标准化生产推广率都超过了80%,以往一个家庭两口人只能种植2个70米长的大棚,现在可以管理3个100多米长的大棚,生产效率提高了不止1倍。”寿光市农业农村局局长王立新介绍。

目前寿光有果蔬类合作社2149家、果蔬类家庭农场1047家,他们充分运用新技术,大力发展标准化生产,带动全市85%以上的农户进入产业化经营体系。

——创新社会化服务体系,打造专业生产“服务队”。

“只要想干,一年到头都有活。”一大早,村民尹汉芳带着3名同伴在洛城街道东斟灌村孙振兴的大棚里采收彩椒,“各种大棚里的活,我们都熟练,谁家有活,一个电话我们就去干。”

在寿光,社会化服务覆盖了蔬菜全产业链。只要农民有需要,就可以享受到种苗栽种、田间管理、蔬菜采摘、农机装备、加工运输等全流程服务。

依托现代经营体系,一项项新技术赋能广袤田野,寿光农民种好“菜棚子”的底气十足。

做强后端:把好质量关,提升价值链,端好“菜盘子”

种好“菜棚子”,更要卖上好价钱。

习近平总书记指出,“强龙头、补链条、兴业态、树品牌,推动乡村产业全链条升级,增强市场竞争力和可持续发展能力。”

——守牢质量安全“生命线”,增强市场竞争力。

正是彩椒上市旺季,东斟灌村农户李永采收完毕,拉着满满一车彩椒来到村里的农产品检测站。监管员尹成友快速取样,在仪器上完成一项项检查后,打开手机上的农产品质量安全信息平台,上传结果。

在30公里外,寿光市农业农村局的供应链综合管理服务平台上,一条条信息不断汇集。

工作人员打开平台,点开链接,大棚种植户、农资店等信息一目了然。通过大数据分析,实现“生产有记录、信息可查询、流向可跟踪、责任可追究”的蔬菜质量全程智慧追溯。

“守护蔬菜质量安全,在寿光已经成为行动自觉。”寿光市农业农村局农产品质量安全监管科负责人陈永波说,市里组建3级监管员队伍,全域网格化管理,每个蔬菜大棚、每处交易市场、每家农资门店全部纳入监管。“我们年抽检蔬菜样品15万批次以上,合格率稳定在99.6%以上。”陈永波说。

——擦亮金字招牌,迈向产业品牌化。

“从产业化迈向品牌化,是发展的方向。”看准蔬菜产业发展机会,西北农林科技大学硕士研究生齐炳林毕业后回乡创业。

“好口感是打造品牌的着力点。”齐炳林追寻“小时候的味道”,悉心培育了番茄新品种,推向市场后供不应求。

瞄准市场端,发力供给侧,寿光大力推进蔬菜品牌建设。“寿光蔬菜”注册为地理标志集体商标,全市拥有“乐义蔬菜”“七彩庄园”两个中国驰名商标,认证“三品一标”农产品390个。计划到2025年认定区域公用品牌5个以上,建立寿光蔬菜品牌联盟,进行品牌营销。

品牌效应凸显。目前,寿光蔬菜销往300多个大中城市,出口25个国家和地区。“我们的番茄注册了‘古硕’‘吉星坡’品牌,供应大城市商超,价格提升了50%还多。”前疃村党支部书记殷凤海说。

——延链补链强链,塑造发展新优势。

抢占风口,端牢“菜盘子”。在金投御达祥加工车间内,刚从基地收割下来的芹菜,通过流水线分切,变成均匀的芹菜段,再经过冰水洗、喷淋洗、气泡清洗、臭氧灭菌4道工序后打包,由冷链物流车送到学校食堂、商超卖场。

“我们采取订单生产模式,对30多个品种的蔬菜进行净菜加工配送,提高了蔬菜附加值。”金投御达祥公司办公室主任陈云瑞说。

融合发展不断提速。“今年以来,我们推进33个预制菜项目建设,培育更多让‘菜篮子’提质增效的新业态。”寿光市发改局局长温海涛介绍,截至目前,全市共培育预制菜全产业链经营主体1525家,产业规模近250亿元。

蔬菜产业“接二连三”,做出一桌桌好菜。“新农人”王建文大学毕业后回到家乡,和几个志同道合者组成团队,入驻鲜馥电商小院直播带货。

6小时售出63万公斤“羊角蜜”甜瓜、一天卖出10万公斤无刺黄瓜、单月销售38万公斤“贝贝南瓜”……王建文和他的团队,屡创销量佳绩。去年企业带动周边村民户均增收逾2万元。

“近年来,电商产业保持了年均30%以上的增速发展,为蔬菜产业注入了强劲动能。”寿光市商务局局长张春荣介绍,今年1—3月,全市完成电商网络零售额14.3亿元,同比增长41.8%。目前全市有5000多种蔬菜网上销售,销往30多个省份。

新征程再出发。对标农业现代化,寿光决策者很冷静:深加工链条有待拉长,高端人才仍然不足、新型经营主体发育不完善、品牌体系建设尚需提高……短板也是高质量发展的“潜力板”。寿光正在积蓄力量,补短板强弱项,推动蔬菜产业高质量发展。

弥河两岸,多姿多彩的蔬菜茂盛生长,正如寿光蔬菜整体上扬的产业“微笑曲线”,多么动人,多么充满希望!

记者手记

利器在科技,关键靠改革

习近平总书记指出:“建设农业强国,利器在科技,关键靠改革。”

行走寿光,对这句话的理解更为深刻。

从第一代土棚到集纳120多项专利的“七代棚”,寿光人靠科技实现“一招鲜”。育繁推一体,实验室连大棚,分子育种等新技术,让一个个新品种从这里走出。创新经营体系,创新城乡融合机制,“人地钱”要素集聚,“浇灌”蔬菜产业茁壮成长。一幅幅图景,拼接出“蔬菜之乡”发展新貌。科技增动力,改革添活力,双轮驱动,为做大做强“菜篮子”提供了强劲动能。

科技和改革,融入寿光蔬菜产业的发展“基因”。回顾发展历程,产业发展的矛盾和问题,正是靠科技和改革破解。家家户户都种大棚,可土地有限,就建立现代产业体系、生产体系和经营体系,不断提高资源利用率。市场竞争激烈,就抢先发力标准化,牢牢把握发展主动权。消费者要吃得好吃得安全,就深化供给侧结构性改革,加快绿色发展,确保蔬菜质量安全。以科技创新和机制创新扩总量、应变量、提增量,寿光蔬菜产业不断迈上高质量发展新台阶。

从寿光看全国,人多地少是基本国情,超大规模市场对农产品的需求不断增长,化解资源约束、环境压力等,破解“谁来种地”“如何种好地”问题,我们比任何时候都更加需要农业科技和改革创新。寿光蔬菜产业的不断升级,深刻地印证了这一道理。

科技创新和机制创新,要瞄准产业所需,聚焦底盘技术、核心种源、关键农机等领域,整合优势科研资源,提升创新体系整体效能;针对农业科技创新周期长等问题,要舍得下力气、增投入。农业技术要在田野生根,把论文写在大地上。政府和市场协同发力,不断完善农业科技推广体系,鼓励各类社会化农业科技服务组织,打通科技进村入户“最后一公里”。针对大市场和小农户的关系,要重点扶持一批家庭农场、农民合作社等新型经营主体,激发经营活力。

全面推进乡村振兴的号角已吹响,久久为功、系统发力,协同推进科技创新和制度创新,开辟新赛道新领域,定能为乡村振兴注入更为强劲的动能。

《人民日报》(2023年4月27日 1、6、7版)